SOCIEDAD CHILENA DE MUSICOLOGÍA |

|

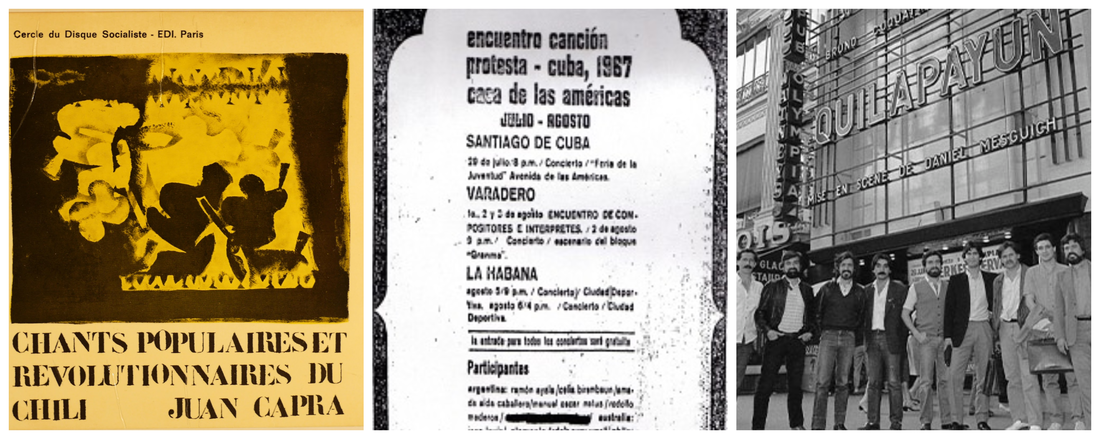

Esta es una de las varias entrevistas a nuestras socias y nuestros socios que se han adjudicado el Fondecyt 2022 en las que nos contarán un poco más sobre sus investigaciones y los objetivos que se han propuesto. Javier Rodríguez en este caso obtuvo el de la categoría Posdoctorado. A grandes rasgos ¿en qué consiste tu proyecto? Es una investigación en la cual intentaré indagar de manera global y detallada la práctica artística y política de los músicos chilenos en escenas musicales internacionales, la cooperación entre músicos chilenos y extranjeros, los espacios de difusión comprometidos en este proceso, los mecanismos de circulación de personas y objetos artísticos (discos, canciones, instrumentos, etc.), y las maneras en que toda esta actividad fue recibida por los públicos extranjeros, los críticos musicales, las organizaciones políticas, los comités de solidaridad, los medios de comunicaciones, la prensa de izquierda y las casas discográficas militantes y comerciales. Se trata de conectar estas múltiples dimensiones con el objetivo de proponer una imagen completa de la expresión musical chilena fuera del país. Nos enfocaremos esencialmente en el espacio europeo y americano, sin embargo, también estudiaremos algunos casos puntuales en África, Asia y Oceanía (principalmente Argelia, Japón y Australia, respectivamente). ¿Cuál es el objetivo principal de la investigación ¿Qué resultado(s) esperas entregar? Parto de la siguiente hipótesis inicial: el carácter intrínsecamente cosmopolita del folclor político durante la década de los 70 y 80. En este proyecto busco demostrar cómo la práctica artística y política de cantantes y conjuntos folclóricos chilenos no puede ser explicada sin recurrir a sus experiencias y acciones desarrolladas en el extranjero. Sus experiencias internacionales (durante la Unidad Popular y el periodo del exilio) contribuyeron paulatinamente a redefinir el rol de la música folclórica, posicionándola al mismo tiempo como un referente de importancia en escenas musicales transnacionales. De esta manera, la práctica política del folclor (es decir, discursos, imágenes, instrumentos, performance, etc.) es una orientación global que, bajo el contexto de la Guerra fría cultural, los músicos locales introducen en el país (y en la historia de la música chilena) al ritmo de sus propias experiencias musicales internacionales, al ritmo de sus conexiones globales. El ejemplo de Violeta Parra (y sus hijos) es ilustrador en este punto. A través de un movimiento de ida-vuelta, los artistas chilenos se apropian creativamente de una orientación musical cosmopolita (vinculada al folclor y la canción popular), para volver a poner en circulación sus propias maneras de entender el tipo de músicas. Así, a partir de esta hipótesis inicial de trabajo, intentaré demostrar que la práctica del folclor político chileno es una “lectura artística” de la Guerra fría cultural propuesta desde Chile, que encuentra gran recepción otros países. Acá reside la originalidad del objeto de estudio y de nuestro proyecto postdoctoral. Esperamos producir nuevos conocimientos acerca de los intercambios musicales multilaterales, apelando a fuentes históricas inexploradas y a un prisma de análisis interdisciplinario, articulando la perspectiva musicológica, la historia conectada, el estudio del exilio y la teoría de la transferencia cultural. Dado que la metodología de trabajo es fundamentalmente historiográfica y de trabajo de archivos en terreno (fundada en el análisis de fuentes como prensa de época, cartas, entrevistas, libros, documentales, filmes, televisión y producciones discográficas), esperamos producir algunas obras de divulgación de fuentes históricas de acceso restringido en Chile (ya sea por la lejanía o por el idioma). Así también se producirá un estudio monográfico, en formato libro, de carácter académico que contenga el grueso de los resultados de investigación. Este privilegiará un tipo de escritura cronológica, pero intentaremos reescribir el marco habitual, proponiendo otros cortes temporales y periodizaciones diferentes a los tradicionalmente utilizados por la historiografía y musicología chilena (en general, depositarios de la historia política e institucional del país). Has mencionado la importancia que tuvo el contexto de Guerra fría en el folclor latinoamericano durante la época ¿Cómo ayudó (o no) esto a los músicos exponentes? La Guerra fría es el marco general en el cual se desarrollaron diferentes actividades artísticas internacionales donde observamos un repliegue hacia el arte nacional y una apertura hacia músicas folclóricas de otras partes del mundo. Es un fenómeno que ocurre en el Bloque soviético, en Europa occidental y también en latinoamericana. En todos estos lugares vemos, poco a poco, esbozarse una orientación internacionalista vinculada a las músicas folclóricas del mundo basada en dos pilares: los discursos de autenticidad de los pueblos, y la necesidad de hacer del folclor una herramienta de movilización política. Los músicos chilenos tempranamente se incorporaron a este tipo de eventos: podemos mencionar la participación de Rolando Alarcón (1953) y Violeta Parra en los Festivales Mundiales de la Juventud (1955 y 1962), la visita de Cuncumén (con Víctor Jara y Rolando Alarcón) en URSS (1961) o la participación de Juan Capra en los Folk Fest de Turín (1965 y 1966). Sin embargo, a partir de 1967, se inicia un verdadero ciclo de internacionalización del folclor político chileno, que terminará con la vuelta de los conjuntos del exilio en 1988. Ya sea por el azar (como fue el inicio de la gira de Quilapayún Patricio Manns y Héctor Pavez en URSS en 1967-1968) o por la planificación Estatal (como fueron las invitaciones de Rolando Alarcón y Ángel Parra al Encuentro de la Canción Protesta de Varadero en Cuba en 1967), a fines de los sesenta se multiplican las giras artísticas por Europa y América latina, y la participación en festivales internacionalistas abiertamente antimperialistas (como el Festival de la Canción Política de Berlín). El triunfo de la Unidad Popular contribuyó temática y financieramente a este fenómeno. Los folcloristas chilenos fueron invitados a diferentes lugares del mundo bajo la consigna de difundir su música y la revolución chilena, siendo muchos de estos viajes promovidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría General de la Presidencia de Allende. El nuevo lugar de Chile en el ajedrez político de la Guerra Fría también introdujo un fenómeno inédito, hasta ahora inexplorado y que esperamos desentrañar en este proyecto: la llegada de numerosos conjuntos de danzas, folclor y cantantes populares procedentes de Cuba, del Bloque soviético y de diferentes otros lugares de Latinoamérica, quienes realizaron espectáculos (en Santiago y regiones) y compartieron con los músicos locales durante la Unidad Popular. Son tres años durante los cuales se estrecharon vínculos artísticos y políticos, se compartió repertorio musical y se proyectaron trabajos futuros. Y que fueron relevantes para lo que vendría tras el golpe de Estado y el exilio de los folcloristas chilenos. Mucho sabemos de Quilapayún, los Parra, e Inti Illinai, tú ves muchos otros músicos, ¿Cuáles fueron sus aportes y su importancia en el extranjero y repercusión en Chile? Ahora a menudo se piensa septiembre de 1973 como un momento de censura (promoviendo un golpe estético, como se lee en numerosos trabajos académicos). Si bien esto es cierto para numerosos aspectos de la cultura chilena, para la música que analizamos en el proyecto el golpe es un “evento de aceleración”. La solidaridad inmediata con Chile, la disposición en ayudar a los exiliados influyó en la continuación de la (misma) práctica política del folclor chileno y sobre todo en la multiplicación de conjuntos y actividades para ellos en el extranjero. Ya en 1975, casi todos los músicos profesionales de la Unidad Popular están instalados y participando de las redes artísticas y comerciales de la izquierda global. Basados en Europa (que funciona como un nodo artístico del folclor chileno), los folcloristas exiliados recorren numerosos otros escenarios del mundo. Quilapayún visita los 5 continentes, los mismo que Inti Illimani. Los Parras van a Turquía, Charo Cofré visita Argelia, el Gitano Rodríguez canta en la República Checa, Aparcoa en RDA, por nombrar algunos casos. Pero también, ya tempranamente vemos aparecen un sin número de conjuntos que podríamos denominar “amateurs” que nutren de folclor chileno a los lugares más diversos de Europa, Canadá, Venezuela, Australia, etc. A veces con repertorios propios, o con el repertorio canónico de la Nueva Canción, estos conjuntos desarrollaron la misma línea estética inaugurada en Chile: duplicando performance, sonido y discursos políticos. Por cierto, hay variaciones e innovaciones temáticas (como las de Karaxú y su cercanía al MIR) e instrumentales. Pero, en general, se observa una convergencia en la práctica del folclor político de los exiliados (por lo menos hasta los ochenta). En mi tesis doctoral, logré identificar cerca de 70 de estos nuevos conjuntos, solamente en Europa. En general tuvieron una corta existencia (2 o 3 años), grabaron menos discos y tuvieron un impacto más bien local en sus lugares de exilio: animaban encuentros culturales de la diáspora (como las numerosas Semanas de Chile), participaban de las conmemoraciones del golpe, y se integraron a otros eventos de solidaridad con otros países del Tercer mundo. Por otra parte, se trataba de grupos y cantantes pertenecientes a una generación más joven que los exponentes reconocidos de la Nueva Canción. Sin embargo, ellos también son fundamentales para explicar la diversificación de los espacios de difusión del folclor chileno en el mundo. Lamentablemente, la gran mayoría de ellos son completamente desconocidos en Chile, tanto durante la dictadura, como hoy. Y esto no sorprende, ya que hay una gran vacío musicológico e historiográfico acerca de la actividad cultural chilena fuera del país, alimentado por cierta visión nacionalista que solo se ha ocupado de (re)producir un relato histórico anclado en las fronteras políticas y geográficas del país. ¿Estás junto a un equipo de trabajo? Si es el caso ¿Desde qué disciplinas se contribuye? Si bien no tengo un equipo, trabajaré estrechamente con Laura Jordán González, quien es la investigadora patrocinante de mi proyecto postdoctoral, al interior de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. También espero colaborar con otros colegas en Chile y el extranjero quienes desarrollan una actividad de investigación enfocada en preguntas similares a las de mi proyecto. En cuanto a la metodología, esta investigación utiliza una perspectiva historiográfica. Dado el tipo de música folclórica estudiada, a menudo se hace infructuoso el uso y análisis de partituras, sin embargo, las utilizaremos en este proyecto para describir aquellas obras musicales creadas en colaboración entre folcloristas y compositores doctos. Asimismo, dado que muchos de los músicos estudiados siguen activos, hemos optado por realizar algunas entrevistas, para indagar en recuerdos y emociones. ¿Cómo es investigar en tiempos de pandemia? ¿has tenido algún inconveniente para acceder a las fuentes? En mi caso puntual, una parte importante de los documentos de trabajo lo he obtenidos antes del inicio de la pandemia, durante mi tesis doctoral, cuando consulté archivos chilenos y europeos (especialmente en Francia, Italia, España, Bélgica y los Países Bajos). Durante la pandemia, solo he conseguido consultar los archivos franceses que aún me faltaba consultar (sobre todos los vinculados con los espectáculos chilenos en teatros de Francia). Ha sido difícil por las medidas y restricciones de acceso y aforo de archivos y bibliotecas de París. La pandemia ha obligado planificar con mucho tiempo de anticipación la consulta de fuentes, pero también ha servido para organizar de mejor manera las diferentes etapas de investigación. Ya que en este proyecto intentó expandir el análisis hacia otras regiones del mundo, considero realizar consultas de archivos digitalizados de libre acceso y restringido (pagando suscripciones semestrales), y 3 terrenos cortos de investigación (Buenos Aires, La Habana y Berlín). Esto último, dependiendo de las condiciones sanitarias en cada lugar.

0 Comentarios

Esta es una de las varias entrevistas a nuestras socias y nuestros socios que se han adjudicado el Fondecyt 2022 en las que nos contarán un poco más sobre sus investigaciones y los objetivos que se han propuesto. En este caso Daniela Fugellie obtuvo el de la categoría Regular. -A grandes rasgos ¿en qué consiste tu proyecto? Este proyecto se propone estudiar la adopción en América Latina del “serialismo”, que constituye internacionalmente una de las técnicas de composición más importantes de la música docta del siglo XX. Celebrada por algunos, rechazada drásticamente por otros, los principales compositores de la escena internacional de mediados del siglo XX debatieron sobre esta técnica y sus posibles aplicaciones. Mientras que los estudios en torno a la composición serial en Europa y Estados Unidos son abundantes, su adopción y presencia en América Latina ha sido solamente estudiada en casos puntuales. Este proyecto se propone llenar este vacío, abordando la presencia del serialismo en América Latina entre la década de 1950 y mediados de la década de 1970, lo que corresponde a su etapa de proliferación a nivel internacional, profundizando en estudios de caso que, en su conjunto, abarcarán espacios de creación, pero también de encuentro y discusión en torno al serialismo, de los que participaron compositores de diferentes países de la región. ¿Cuál es el objetivo principal de la investigación ¿Qué resultado(s) esperas entregar? A través de estudios de caso, me propongo estudiar el serialismo desde una dimensión latinoamericana que ahonde en aspectos teórico-conceptuales, analítico-musicales e históricos. Ya que el proyecto generará espacios de discusión e intercambio con musicólogas/os de diferentes países de la región (Argentina, México, Costa Rica, Cuba), se propone asumir una posición de liderazgo al motivar, desde Chile, el intercambio y producción de conocimiento sobre el tema a nivel latinoamericano. Junto a la publicación de artículos resultantes del proyecto (tres míos y dos del coinvestigador, Gonzalo Martínez) y la coordinación de dos dossiers temáticos, un objetivo será fortalecer la formación de capital humano avanzado en el ámbito específico de la investigación de la música de vanguardia en América Latina en sus aspectos históricos, analíticos y archivísticos, fortaleciendo esta línea de investigación en nuestro país. Para esto, contaré con un equipo de asistentes de investigación y tesistas asociados al proyecto. ¿Cómo nació tu interés en el serialismo? ¿Cuáles son las diferencias que has encontrado entre la que se interpreta en Europa y Latinoamérica? Mi doctorado se abocó al estudio del desarrollo temprano de la dodecafonía en Argentina, Brasil y Chile, a partir de mediados de la década de 1930 y hasta fines de la década de 1950. En ese proyecto, ya tuve un enfoque mixto, que abordaba el surgimiento de obras musicales dentro del contexto de una historia cultural, donde determinados discursos y discusiones estéticas estaban atravesadas, por así decirlo, por aspectos políticos y sociales, por ejemplo el exilio de europeos hacia América Latina a causa del nazismo, el rechazo a ideologías de corte nacionalista a causa de los desarrollos de la Segunda Guerra Mundial, el rechazo de algunos sectores del comunismo hacia determinados lenguajes de vanguardia, etc. Este nuevo proyecto retoma ideas ahí estudiadas, pero en el período comprendido entre mediados de 1950 y fines de 1970, correspondiendo con el auge de lo que se conoce en algunas regiones como "serialismo integral" en Europa, por ejemplo, en el círculo de los Cursos de Verano de Darmstadt. En este nuevo período es muy relevante la aparición del CLAEM el Instituto Di Tella en Buenos Aires (1962-1971), el que contribuye a que las discusiones sobre música de vanguardia adquieran un carácter latinoamericano en la región. Si bien ampliar la mirada desde América del Sur a toda América Latina puede resultar demasiado amplio o ambicioso, el proyecto se concentra en estudios de caso y contará a su vez con intercambios con investigadoras e investigadores del sur o norte de la región, que complementarán la investigación de nuestro equipo. Con respecto a las diferencias, parto de la base de que la adopción del serialismo en América Latina pasa por un proceso de traducción cultural, donde se adapta a las necesidades locales. -¿Cuáles son los objetivos e hipótesis o preguntas de investigación?

A partir de los aspectos ya comentados, surgen diversas preguntas de investigación. Si es posible designar al serialismo como una técnica cultural, podríamos preguntarnos por las posibilidades de su adopción en un contexto cultural nuevo. En otras palabras: ¿Es posible “traducir” una técnica de composición? Como se comentó, la técnica ha tenido su propia agencia y las experiencias de su adopción en América Latina suelen ir acompañadas de procesos de reflexión cultural, donde creadoras/es, intérpretes y críticos se han preguntado por la pertinencia de la creación serial en sus contextos locales. Junto a la problemática de su traductibilidad, el serialismo desafía a intérpretes y auditores a introducirse en una nueva manera de pensar la música, lo que confronta a su vez a los investigadores con la pregunta de cómo escribir sobre este tipo de música. ¿Cuál sería la manera más adecuada de analizar una obra serial, más allá de ofrecer una descripción de la manera en que los parámetros musicales se han serializado y utilizado para su construcción? ¿Cómo ahondar analíticamente en sus particularidades y cualidades expresivas, cuando elementos tradicionales de una obra musical – como una línea melódica auditivamente reconocible a lo largo de la obra o un ritmo constante – se encuentran total o parcialmente ausentes? A través de la conceptualización del serialismo como técnica cultural será posible responder estas preguntas conjugando los aspectos técnico-teóricos del serialismo con reflexiones de índole cultural. De esto se desprenden los siguientes objetivos de la investigación. El objetivo general es estudiar la adopción y presencia del serialismo en América Latina entre la década de 1950 y mediados de la década de 1970 entendiéndolo como una técnica cultural que ha trasformado la práctica de la composición musical en sí misma, pero también ha producido un cambio cultural al confrontar a creadoras/es, intérpretes y receptores con nuevas experiencias de creación, interpretación y escucha, generando reacciones de fascinación y rechazo. En cuanto a los objetivos específicos se pretende construir un abordaje terminológico y teórico-conceptual en torno a las diversas interpretaciones y adopciones de esta técnica de composición en América Latina, reflexionando críticamente sobre las posibilidades y consecuencias de sus traducciones a nivel latinoamericano. De esta manera, generar desde Chile conocimiento teórico sobre una de las técnicas más importantes y controvertidas de la historia de la composición musical en la segunda mitad del siglo XX a nivel internacional. Analizar determinadas obras seriales latinoamericanas proponiendo una metodología que vaya más allá de un ejercicio meramente descriptivo, profundizando en sus particularidades expresivas, su dramaturgia y su percepción desde la escucha. A partir de estudios de caso, reconstruir momentos históricos de la adopción y presencia de esta técnica cultural en América Latina, partiendo de la base de que esta ha movilizado espacios de creación, pero también de discusión. De esta manera, aportar en el conocimiento en torno a lo que la composición serial ha movilizado en diferentes espacios del subcontinente latinoamericano, contribuyendo a visibilizar sus consecuencias para el desarrollo de la música de tradición escrita en la región. Por último, a través de la generación de espacios de intercambio con investigadoras/es internacionales, liderar desde Chile la discusión y producción de conocimiento en torno al serialismo en América Latina. ¿Cómo se compone el equipo de trabajo? ¿Desde qué disciplinas se contribuye y cómo éstas enriquecen el resultado final? Junto a mi participación como musicóloga histórica e investigadora principal, contaré con el coinvestigador Gonzalo Martínez (U. de Talca), que es experto en análisis y teoría musical, que podrá aportar a las reflexiones analíticas y teórico-conceptuales sobre el repertorio estudiado. Luego se contará con tres asistentes de investigación, con perfiles diferentes (unos más enfocados en el trabajo histórico y archivísticos, otros más enfocados en el análisis musical). A esto se sumarán tesistas vinculados al Magister en Musicología Latinoamericana UAH. ¿Cómo es investigar en tiempos de pandemia? ¿has tenido algún inconveniente para acceder a las fuentes? Efectivamente, es complejo preparar un proyecto como este en tiempos de pandemia, dada la imposibilidad de visitar archivos. No obstante, fue positivo poder realizar entrevistas previas, y conversaciones con colegas de otros países, a través de Zoom. Para mi proyecto, planifiqué el "factor pandemia", razón por la cual el primer año 2022 se dedica a lo teórico-conceptual y a un caso de estudio chileno (el Taller 44 en torno a Gustavo Becerra). La primera estadía de investigación en el extranjero sería el 2023 en Buenos Aires y Montevideo. Espero que el desarrollo de la pandemia permita preservar el cronograma original, si bien los investigadores hemos aprendido en este tiempo a ser flexibles. |

Archivos

Mayo 2023

Categorías |

Canal RSS

Canal RSS