SOCIEDAD CHILENA DE MUSICOLOGÍA |

|

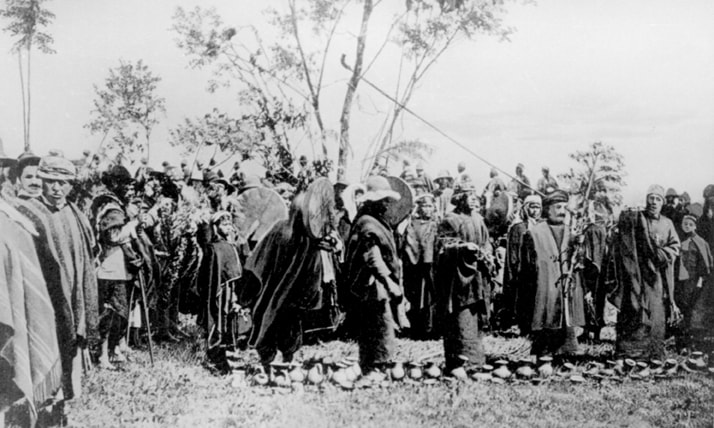

Esta es una de las varias entrevistas a nuestras socias y nuestros socios que se han adjudicado el Fondecyt 2022 en las que nos contarán un poco más sobre sus investigaciones y los objetivos que se han propuesto. Leonardo Díaz, en este caso obtuvo, el de la categoría Postoctorado.  -A grandes rasgos ¿en qué consiste tu proyecto? En líneas generales, el proyecto es sobre música y práctica ritual mapuche. Es una investigación principalmente de enfoque y metodología etnomusicológico. Sus posibles aportes radican tanto en el modo en que se abordará música, sonido, escucha y práctica ritual mapuche como en el territorio que se considerará: Santiago, espacio geográfico al que la musicología nacional interesada en las culturas musicales indígenas ha dedicado escasos trabajos (la excepción a esta tendencia son los sugestivos trabajos de Jorge Martínez). El contexto en el que se desarrollará la investigación obliga a considerar el escenario político y cuestiones teóricas. Asistimos a un aumento en la intensidad de las luchas por la autodeterminación y la autonomía del pueblo mapuche. Al mismo tiempo, las discusiones sobre la interculturalidad y la plurinacionalidad se instalan en espacios públicos cada vez más relevantes. El papel de la música en estos procesos ha sido abordado sobre todo por investigaciones dedicadas a la música popular, mientras que el rol del sonido en la práctica ritual ha sido considerado por enfoques que priorizan los instrumentos tradicionales, los rasgos musicales y los vínculos con la cosmovisión. Pero las demandas mapuche difícilmente pueden limitarse solo a la esfera política y sus supuestos ontológicos resisten la vinculación exclusiva con lo espiritual. Por lo anterior, seguir el rastro de la música y el sonido mapuche nos empuja a cruzar espacios supuestamente bien delimitados, reflexionar sobre la producción de sonido y la escucha desde marcos ontológicos flexibles y repensar la caracterización de su práctica ritual. ¿Cuál es el objetivo principal de la investigación ¿Qué resultado(s) esperas entregar? El propósito de este proyecto es identificar los modos en que sujetos pertenecientes a comunidades mapuche de Santiago comprenden el sonido -desde el punto de vista de la producción y la escucha- implicado en su práctica ritual cotidiana, política y colectiva. La práctica ritual y los supuestos ontológicos mapuche combinan elementos ancestrales de larga data, espacios cotidianos y demandas políticas históricas y contingentes. Las experiencias audibles mapuche atraviesan ceremonias y marchas, lo religioso y lo político, y sus territorios urbanos e históricos se nutren y constituyen mutuamente. En este escenario, ciertas categorías (música, sonido, relaciones sociales, ritual) parecen no ser satisfactorias para la comprensión de realidades auditivas que cruzan ámbitos que la investigación social y musical suelen caracterizar como espacios claramente delimitados (político/religioso, tradicional/no-tradicional, cotidiano/ritual, entre otros). Si se considera dicho problema de investigación para el caso de personas mapuche de Santiago la complejidad del mundo mapuche y sus modos de producción de sonido y escucha parecen presentar mayores desafíos a la reflexión musicológica. Se espera contribuir a la comprensión de la música, el sonido y la escucha mapuche y a su articulación con una ontología política principalmente en un espacio geográfico relevante. En otras palabras, se busca explorar la producción de sonido y la escucha mapuche a través de aquel llamado que propone “tomar en serio” los supuestos ontológicos de nuestros interlocutores. Dichas reflexiones permitirán considerar la música y práctica ritual mapuche desde marcos teóricos flexibles que vayan más allá de lo puramente semiótico y representacional y que, al mismo tiempo, conecten con las demandas crecientes y discusiones sobre autodeterminación, interculturalidad y plurinacionalidad. -Viendo tu trayectoria, has investigado mucho sobre la música y rito mapuche, si esa temática sigue siendo tu línea, ¿Qué enfoque planeas darle con el posdoctorado? Mi primer acercamiento al mundo mapuche fue a través de mi investigación doctoral sobre el rol de la música en la práctica ritual de una machi. De todos modos, en la etnografía de lo particular que desarrollé junto a la machi incluí algunas ideas generales sobre música mapuche en contexto ceremonial. Dicha etnografía la desarrollé en el Wallmapu, en Temuco y alrededores, en su mayoría, en lugares rurales. El proyecto postdoctoral tendrá como principal escenario Santiago. Este nuevo contexto invita a trabajar en base a nuevas preguntas de investigación relacionadas con las características de la práctica ritual y musical, pero también con cómo es comprendido el sonido en la ciudad. Ahora bien, no se trata de acomodar ciertas prácticas mapuche a conceptos de la antropología o de la etnomusicología (tales como ritual, rito o ceremonia), sino de evaluar su pertinencia y relevancia. En este sentido, sigo la propuesta de Catherine Bell de desplazar el foco hacia la acción ritual, hacia las estrategias culturalmente específicas que permiten distinguir -y privilegiar- cierto tipo de actividades de otras generalmente más cotidianas. -¿Cómo se compone el equipo de trabajo? ¿Desde qué disciplinas se contribuye y cómo éstas enriquecen el resultado final?

Si bien los Fondecyt de Postdoctorado no contemplan equipos de investigación, toda etnografía es colectiva, aunque a veces no se reconozca. Por lo anterior, creo que es justo considerar como parte del equipo a las y los interlocutores mapuche que colaborarán en la investigación. El proyecto se caracteriza por un enfoque particularista (etnografía de lo particular) por lo que trabajaré con personas más que con comunidades. Desde luego, la construcción de relaciones etnográficas basadas en la confianza y en la colaboración recíproca toma tiempo. Por esto, en el plan de trabajo se consideran periodos de trabajo de campo sucesivos y distribuidos a lo largo de tres años y que contemplan un primer periodo de trabajo en terreno destinado principalmente al contacto preliminar con quienes serán los principales interlocutores de esta investigación. Para estos contactos iniciales contaré con la colaboración de amigas y amigos mapuche que conocí durante mi proceso doctoral, quienes me han ayudado a entender el protocolo mapuche y, además, han contribuido en el diseño del proyecto. En cuanto a las relaciones académicas, contaré con la colaboración permanente de Jacob Rekedal, investigador patrocinante, y de las y los académicos del Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado (institución patrocinante). Las disciplinas base del proyecto son dos: la etnomusicología y la antropología. De todos modos, las propuestas teóricas y categorías de trabajo de los campos mencionados serán considerados con flexibilidad. Ciertos marcos de comprensión tales como la dicotomía sociedad occidental-industrial/pueblo indígena-rural han demostrado ser poco fructíferos para entender la vida y música mapuche; por esto es necesario evaluar otros conceptos centrales para la investigación musical y social pero que pueden resultar poco satisfactorios cuando se trata de la vivencia sonora. También serán fundamentales en la investigación algunas ideas del giro ontológico y del giro decolonial. En particular, creo que un concepto puede ser clave para articular ambas propuestas y para conectar con el presente del mundo mapuche: ontología política. Con este concepto se entiende que “toda ontología o visión del mundo crea una forma particular de ver y hacer la política”, y que, “por el otro, muchos conflictos políticos nos refieren a premisas fundamentales sobre lo que son el mundo, lo real y la vida; es decir, a ontologías” (Arturo Escobar 2014, 13). -¿Cómo es investigar en tiempos de pandemia? ¿has tenido algún inconveniente para acceder a las fuentes? El marco metodológico del proyecto considera principalmente tres enfoques: el etnográfico, el diseño emergente y la investigación participativa. La combinación de estos tres tipos de investigación responde a los desafíos de ajuste y flexibilidad que las cambiantes restricciones producto de la pandemia global imponen a la vida social. Por lo anterior, consideré que el diseño metodológico debía sopesar escenarios con diversos grados de movilidad y de limitaciones a las actividades colectivas. Es posible que la situación sanitaria obligue a medidas que en ciertos periodos permitirá la celebración de actividades colectivas, con mayor o menor aforo, y en otros no. Si este fuera el caso, además del intento por participar en rituales esporádicos y de contemplar la práctica cotidiana ritualizada de los colaboradores, se considerarían herramientas de la antropología digital para atender a los encuentros colectivos online. A este respecto, resultará clave la experiencia del investigador patrocinante, Jacob Rekedal, quien, debido a la pandemia, ha tenido que modificar elementos de su investigación etnográfica en el marco de su proyecto Fondecyt. Por último, quisiera mencionar otra dimensión compleja que puede implicar dificultades en el avance del proyecto. Quienes hemos desarrollado investigaciones sobre algún aspecto del mundo mapuche conocemos los problemas propios del intento de un no-mapuche (de un wingka) por adentrarse en las experiencias de personas o colectivos de dicho pueblo originario; desconfianzas y tensiones que son producto de la historia de despojo colonial, del racismo estructural y de los estereotipos negativos sobre el mapuche. Durante mi investigación doctoral experimenté de cerca este clima de sospechas e interpelaciones, vivencias que me llevaron a reparar en estrategias que contribuyeran a generar un ambiente de confianza y a construir relaciones de colaboración. Por lo anterior, además de herramientas de la etnografía clásica (observación participante, diario de campo, conversaciones, entrevistas, posibles grabaciones), emplearé elementos de la investigación-acción-participativa (IAP) que se traducirán principalmente en la negociación de parte del diseño de investigación con los interlocutores clave y sus comunidades. Es decir, acordaré previamente con ellos en qué actividades participaré, con qué frecuencia, cuáles podré documentar, etc. El propósito de estos acuerdos será que en lo posible los objetivos del proyecto confluyan con los intereses de los interlocutores y las comunidades u organizaciones en las que participen. Estos espacios de negociación de la agenda investigativa intensificarán las posibilidades de participación del investigador, contribuirán a nuevas reflexiones epistémicas y a la construcción colectiva de saberes, y permitirán aportar de modos concretos a la mejora de las condiciones de vida de los participantes (por ejemplo, la documentación de actividades sociales o de ceremonias puede ayudar a los procesos de revitalización cultural de determinada comunidad o a la denuncia de alguna situación de injusticia).

0 Comentarios

Deja una respuesta. |

Archivos

Mayo 2023

Categorías |

Canal RSS

Canal RSS