SOCIEDAD CHILENA DE MUSICOLOGÍA |

Mañana miércoles 3 de mayo se estrena Bandas de Ruido, el nuevo podcast de la Sociedad Chilena de Musicología, que contará con cinco capítulos, de 20 minutos. En cada uno de ellos Martín Farías entrevistará a cinco socias: Estefanía Urqueta, Constanza Arraño, Catalina Sentis, Constanza Fuentes y Laura Jordán. "El título lo saqué del disco El computador virtuoso de José Vicente Asuar", cuenta el conductor del podcast. "Él explica los diferentes tipos de sonidos y me gustó bandas de ruido porque es representativo de esto mismo: distintas bandas en que las personas nos movemos y nos interesamos por ciertos temas, ciertos tipos de música. ¿Cómo describirías el podcast? Es un podcast de conversación en el que damos a conocer el trabajo que realizan las personas que integran la Sociedad Chilena de Musicología. En cada capítulo conversamos sobre una investigación en curso o terminada y escuchamos grabaciones de músicas súper diversas. No son conversaciones muy académicas, ni demasiado formales. La idea es poder dar a conocer el trabajo, pero no hay que ser especialista para escuchar los capítulos. Al contrario, la idea es poder comunicar a un público amplio que, a lo mejor le interesa un tema específico, o que quiere saber qué rayos es esto de la musicología. Y por lo mismo los temas son super diversos. En los distintos episodios vamos a hablar sobre las escuelas de rock, sobre ópera, sobre una compositora de comienzos del siglo 20, sobre cumbia, sobre la voz cantada. Son temas bien distintos y con miradas super llamativas. Bandas de Ruido está enfocado en el trabajo de 5 socias de la SChM ¿Cómo fue la elección de ellas? -Queríamos enfocar esta primera temporada en nuestras socias mujeres porque como Sociedad todavía tenemos un desequilibrio grande en términos de números. Somos muchos más hombres que mujeres entonces hay que tomar acciones para enfrentar eso. Y, por otro lado, hemos tenido en el último tiempo la incorporación de varias socias nuevas entonces esta es una manera de darles la bienvenida a quienes se están integrando y que podamos conocer qué es lo que hacen. ¿Qué ventajas tiene el podcast como género periodístico y por qué te gusta? El podcast como formato tiene varias cosas que son muy bonitas. Me gusta sobre todo el hecho de poder llegar a la audiencia y comunicarle cosas super interesantes en un tiempo muy cortito. También permite conversar y escuchar grabaciones que es algo más difícil de hacer en formato escrito, por ejemplo. Algo que también es importante es la edición. Este es un podcast de una duración acotada y eso es gracias a un trabajo de edición muy detallado. No queríamos simplemente tener una conversación larguísima y que eso sea el capítulo. Hay un trabajo de cortes, de selección para que quienes nos escuchen puedan disfrutar lo más interesante de toda esa conversa y escuchar los fragmentos de música más relacionados. Y eso permite también que nos puedan escuchar en distintos espacios.

1 Comentario

Seguimos con la serie de entrevistas que haremos a socias y socios de SCHM que se han adjudicado el Fondo de la Música. Hoy compartimos la entrevista a Eileen Karmy y Martín Farías por su proyecto de documental Himnos sobre la canción "El pueblo unido jamás será vencido". En enero Eileen Karmy y Martín Farías se adjudicaron el fondo de la música para poder concluir su documental Himno. Partieron con un financiamiento ajustado de un anterior FONMUS en la línea de investigación que les permitió avanzar en la investigación y así poder cubrir gastos para sus viajes con el fin de filmar entrevistas. "Aún teníamos bastante que hacer - nos cuentan, -"así que, con este nuevo fondo, que estás más enfocado a la difusión, vamos a poder terminar el trabajo de filmación, montaje y edición para estrenar el documental a fin de año". - ¿Qué enfoque tendrá Himno? Himno es un documental sobre la canción "El pueblo unido jamás será vencido", que este 2023 cumple 50 años de vida. El foco de la película es preguntarnos cómo una canción escrita en Chile en un contexto muy específico se hace conocida a nivel mundial, Cómo se fue convirtiendo en un himno de lucha que se canta en distintos idiomas, en diversos contextos, manifestaciones, y que va tomando nuevos sentidos sin perder el original. - ¿Nos pueden contar los avances que realizaron en su viaje de investigación a Europa? Estuvimos realizando varias entrevistas con personas ligadas a la historia de la canción. Por ejemplo, en Lisboa, Portugal, conversamos con el cantautor Luis Cilia que tradujo la letra al portugués y la grabó en 1974. También con Sinikka Sokka y Monna Kamu, integrantes del grupo Agit Prop, a quienes entrevistamos en Helsinki, Finlandia. Ellas conocieron la canción en Chile antes del Golpe de Estado, la aprendieron y comenzaron a cantarla en Europa en solidaridad con el gobierno de la Unidad Popular y luego como denuncia contra la dictadura. Es una versión muy bonita a varias voces, con voces de mujeres, que llama mucho la atención, porque es una canción que solemos escuchar en versiones muy masculinas. - En diciembre se ganaron dos premios en la categoría de WIP (work in progress) de In Edit, ¿Cómo fue para ustedes el reconocimiento y en qué se traduce lo que recibieron? Fue una alegría muy grande recibir esos premios. La verdad es que nos preparamos mucho para el Work in Progress, porque esos premios eran una tremenda oportunidad para poder terminar el documental. Tuvimos que presentar un pitch, un avance de la película y participamos en una sesión tipo taller junto a otros proyectos documentales donde recibimos retroalimentación muy valiosa por parte de un equipo de personas expertas en el documental musical. Fue muy bonito recibir el premio, sentir que el proyecto es valorado, que nos den el apoyo para llevarlo a cabo. En concreto, los premios son la postproducción de imagen con DA Cine Imagen Diseño y una asesoría de distribución por parte de la Universidad del Desarrollo. - ¿En qué parte del proceso del documental están?

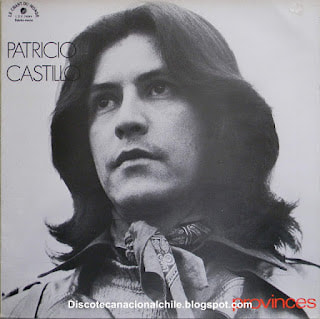

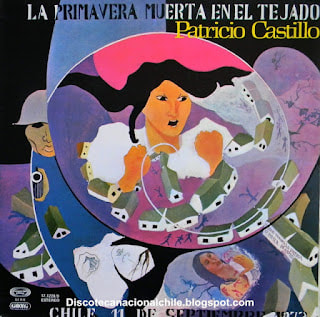

Estamos de lleno trabajando en el montaje. Quedan todavía algunas cosas que rodar, pero es sobre todo el trabajo de montaje en esta etapa. Nuestro plan es poder estrenar a fines de este año para conmemorar los 50 años de la canción. - Este no es el primer documental que realizan, ¿Cómo ha sido el recorrido y aprendizaje trabajando en este género? En 2011 Eileen trabajó con otros colegas en un documental sobre tanguerías en Santiago, titulado Buenos Aires por la capital. Después en conjunto hicimos Más cerca de la luz (2014) sobre teatristas callejeros en Santiago; Canción norteña (2017) sobre la historia del grupo de música tropical de la región de Coquimbo Los Cumaná y Our voices resound (2018) sobre un coro político-comunitario que se presenta en manifestaciones callejeras en Escocia. Todos están disponibles en Youtube. Hemos aprendido mucho. Al comienzo partimos de forma super rudimentaria, pero en el camino fuimos aprendiendo hartas cosas y formándonos también para mejorar la calidad de las realizaciones. De hecho, Martín hizo un master en documental creativo, que le dio un montón de herramientas para navegar este tipo de proyectos con más conocimientos. La idea detrás de esto es poder conjugar el trabajo de investigación musical con el formato documental. El audiovisual tiene un montón de virtudes que permiten ver y escuchar al mismo tiempo, lo que para la investigación musical es super importante, y además ayuda a llegar a públicos más amplios que puedan interesarse en estos temas, disfrutar y abrir un poco más la academia. Seguimos con la serie de entrevistas que haremos a socias y socios de SCHM que se han adjudicado el Fondo de la Música. Víctor Navarro lo hizo en la modalidad Investigación, Publicación y Difusión con el proyecto "Obra y aporte de Patricio Castillo a la música popular chilena".  A grandes rasgos ¿de qué se trata tu proyecto? Este proyecto se propone realizar una investigación musicológica que dé cuenta de la obra y aporte de Patricio Castillo a la música popular chilena, entre los años 1965 a 2019, publicando el resultado en formato libro. Patricio es un músico de amplia trayectoria, que participó en la etapa inicial de Quilapayún, como guitarrista, arreglador y compositor, y en los discos solistas de Víctor Jara, donde realizó una labor de composición compartida. También realizó un trabajo importante en la escena del sello Machitún, con músicos como Amerindios, Los Jaivas, Manduka, y Congregación. A partir del golpe de estado de 1973 vivirá el exilio en Cuba, la RDA y Francia, continuando su trabajo musical con Isabel Parra, Los Parra de Chile, Los Jaivas, y Quilapayún, y retornando al país en 2015, después de 42 años de destierro. La investigación se propone contar la historia de este músico, y valorar su obra y aporte a la música chilena, ya sea en el trabajo con otros músicos, como en su obra solista, constituida por los discos La primavera muerta en el tejado (con textos de Patricio Manns, 1977), Provinces (1977), Evenning cocktail (con Aguananá, 1999), Travesía (2009), Huellas en el mar (2017) y Mareas (2019). ¿Qué aportes específicos tendrá la investigación? Considero que mi proyecto es un aporte en el ámbito de la musicología y de los estudios de música popular, porque la obra e historia de Patricio Castillo no ha sido estudiada por la academia, y solo existen escasas y lejanas menciones al músico en la literatura existente, siendo excepción de esto los comentarios específicos a su trabajo en el libro Cantores que reflexionan (2015) de Osvaldo Gitano Rodríguez. La única investigación específica sobre el músico hasta el momento es mi ponencia “El mar y la travesía, en la obra del músico Patricio Castillo” (2022), que presenté el año 2022 en el V Congreso de ARLAC/IMS, en donde hago un análisis de su discografía solista entre los años 2009-2019. Esta investigación ayudará a conocer la particular visión de la composición y el arreglo musical de Castillo, los materiales que utiliza en su práctica de composición melódica y armónica, y su técnica instrumental propia. También permitirá conocer cómo este músico reflexiona sobre la creación musical y los grandes hitos de la música popular chilena; su interpretación personal de los hechos discrepa muchas veces de los relatos hegemónicos sobre Nueva Canción Chilena y música popular, constituyendo esto último uno de los impactos más novedosos de la investigación. - ¿Cómo será la metodología? -La primera parte de este proyecto la realicé en forma independiente en el año 2021, indagando en la obra solista de Castillo, publicada entre 1977 y 2019. El actual proyecto se propone continuar esta investigación, ahondando esta vez en el periodo inicial de la carrera del músico, que abarca los años 1965 a 1973. Por esto se contempla un nuevo ciclo de entrevistas al músico, una segunda etapa de transcripción de entrevistas y partituras específicas, la sistematización de la información obtenida y su análisis crítico, complementándola con la investigación previa, y finalmente la redacción de un texto que dé cuenta cabalmente del trabajo realizado y que permita conocer en profundidad la historia y obra de este músico entre el periodo 1965- 2019, el cual será publicado como libro en formato físico. Ya habías investigado con anterioridad a Patricio Castillo ¿Cómo se dio su interés en ahondar en su obra?

Conocí a Patricio a fines del año 2019, cuando realizaba la investigación sobre el tema "Cai Cai Vilú", de Víctor Jara, que presenté en el X Congreso Chileno de Musicología, de la SChM. En la entrevista con el músico obtuve la información que buscaba, pero rápidamente me di cuenta de que había un tema más profundo respecto de su historia y su trabajo musical que requería ser investigado. Las opiniones de Patricio surgen de su participación directa en hitos de la música chilena, como los es el movimiento de la Nueva Canción Chilena, la escena del sello Machitún, la música chilena en el exilio, etc., por lo que me pareció relevante profundizar en una investigación orientada específicamente en su trabajo musical. Me di cuenta también que para el músico era muy relevante que se conociera su obra solista, por lo que decidí investigar primero el periodo 1973-2019, indagando en sus seis discos propios, y presentando el resultado preliminar de esta indagación en la ponencia “El mar y la travesía, en la obra del músico Patricio Castillo” (2022), en el V Congreso de ARLAC/IMS. Terminada esta etapa de la investigación me pareció importante continuar con el periodo inicial de su trabajo, que comprende los años 1965 a 1973, el cual es pródigo en grabaciones y proyectos musicales con bandas y solistas relevantes (como se expone en la respuesta 1). Este es el trabajo que realizaré durante 2023, el cual culminara con la publicación de la investigación completa en formato libro. Descubre más sobre el proyecto en el blog de Víctor Navarro. Esta es la primera de varias entrevistas que haremos a socias y socios de SCHM que se han adjudicado el Fondo de la Música. Constanza Arraño lo hizo en la modalidad Becas de Especialización y Perfeccionamiento. Además, conversamos con ella sobre el premio Haz tu tesis en cultura que recibió de parte del gobierno en diciembre pasado.  -Cuéntanos de qué se trata tu tesis y sus objetivos de estudio El ensayo corresponde a un resumen de mi tesis de Magíster en Musicología Latinoamericana, que completé bajo la supervisión de la Dra. Daniela Fugellie en la Universidad Alberto Hurtado. Es una historia breve de la ópera chilena que ha sido compuesta (y estrenada) entre los años 1951 y 2020. Este corpus de obras se divide en cinco periodos cronológicos que están caracterizados por eventos históricos, sociales, políticos y culturales que, en mi opinión, van impactando o determinando las condiciones en que se hace la ópera. En el ensayo, comienzo explicando cuál ha sido el desarrollo de la ópera chilena en la primera mitad del siglo XX, particularmente con sus exclusiones y censuras (recomiendo leer el trabajo "Ópera nacional, así la llamaron" de Gonzalo Cuadra, publicado por Ediciones UAH, en el que se revisan piezas compuestas hasta 1950). Luego caracterizo los cinco periodos y nombro las obras estrenadas en cada uno de ellos, señalando sus principales particularidades y sus vínculos con sus propios contextos de creación y producción. Finalmente, establezco una reflexión acerca de algunos problemas que derivan del estudio de este género, sobre todo aquello que se relaciona con la representación de identidades subalternas. Es importante destacar que, si bien en el ensayo no están propiamente citadas todas las fuentes con las que trabajé, para completar esta tesis revisé prensa, partituras, grabaciones y documentos, además de varias entrevistas que realicé a libretistas y compositores (y sus parientes), de quienes estoy muy agradecida. Recibiste el fondo de la música para cursar un Diplomado en Archivos Musicales ¿dónde lo estudiarás? ¿en qué temática piensas especializarte? El Diplomado en Archivos Musicales es un programa nuevo de la Universidad Alberto Hurtado que tiene como objetivo entregar herramientas formativas para el resguardo y tratamiento de documentos musicales. Para mí es de suma importancia desarrollar las competencias necesarias para entender y trabajar con este tipo de archivos, ya que como musicóloga estoy en contacto permanente con fuentes documentales de tipo musical. Esto significa que no solo debo aprender a relacionarme con ellas de manera óptima con fines investigativos, sino que también debo aprender a promover su cuidado y estudio con fines de patrimonialización, pues la situación actual de los archivos en Chile es delicada y requiere del levantamiento de iniciativas privadas y estatales. No tengo un tema específico para trabajar aún, pero no hay duda de que todo lo que aprenda en el programa me servirá para complementar las investigaciones que estoy llevando a cabo, puesto que mi trabajo con archivos musicales es constante. - ¿Qué significó ganar el premio Haz tu tesis en cultura? - Siempre he pensado que este es un concurso muy especial por dos motivos: primero, porque se fomenta la valoración del conocimiento artístico-cultural que se produce en las investigaciones de grado, y segundo, porque se busca socializar este conocimiento fuera de los límites de los comités de tesis. En otras palabras, creo que este concurso tiene el mérito de hacer una puesta en valor de trabajos que efectivamente son un aporte al desarrollo de la cultura nacional, pero que suelen quedar invisibilizados ante su naturaleza curricular (pues una tesis es, ante todo, un requisito de graduación). Y, lo más importante quizás, es que este reconocimiento al trabajo de los graduados y graduadas viene desde el Estado y se ha logrado sostener durante dos décadas continuas, a pesar de los cambios de gobierno y la transformación del CNCA al MINCAP. Por todo esto, para mí ha sido una tremenda alegría ganar este concurso. Además, siempre había querido participar, pero solo ahora pude concretar una investigación que se alineaba con los criterios del concurso. La Sociedad Chilena de Musicología tuvo un año lleno de acontecimientos entre encuentros que por fin pudieron ser presenciales, premios, adjudicaciones de concursos, lanzamientos de libros y publicaciones, más la bienvenida de nuevas socias y nuevos socios. Para suceder la directiva a la cabeza de Laura Jordán, se nombró a una nueva con Juan Carlos Poveda en la presidencia; Lina Barrientos y Malucha Subiabre como primera y segunda vicepresidencia respectivamente; Cristián Díaz O’Ryan en la secretaría y Leonardo Díaz Collao en la tesorería. ¡Toda la suerte en este nuevo periodo hasta 2024! Entre los hitos del 2022 está sin duda el XI Congreso de la Sociedad Chilena de Musicología. Diálogos musicales. Puntos de escucha realizado a comienzos de junio en formato híbrido. Con destacados invitados internacionales como el Dr. Omar Morales y la Dra. Eva Moreda, fue un encuentro que permitió vernos las caras nuevamente y visibilizar el trabajo investigativo de mujeres como destacan Daniela Fugellie, Laura Jordán y Eileen Karmy en esta entrevista. Si se trata de números, el congreso contó con 17 mesas temáticas, dos conferencias (inaugural y de clausura), 66 ponentes de 10 países, 42 mujeres y 24 hombres, y más de 2442 visualizaciones en YouTube. También se realizó el Conversatorio Música en Chile ayer y hoy en Valparaíso con 4 ponencias de cuatro investigadores de la Sociedad Chilena de Musicología: Laura Fahrenkrog, José Manuel Izquierdo, Catalina Sentis y Fernanda Ortega, quienes compartieron instantáneas de la historia de la música en Chile en cuatro momentos: colonia, siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Lee más al respecto aquí. “Educación Musical y Musicología. Diálogo interdisciplinar fue el primer Congreso del Departamento de Música de la Universidad de La Serena y contó con el patrocinio del Centro de investigación en Educación Musical Chile y la Sociedad Chilena de Musicología. Realizado en noviembre fue co-organizado por nuestra socia Valeska Cabrera. En el participaron varias de nuestras socias y varios de nuestros socios. Enero comenzó con buenas noticas con socias y socios se adjudicaron Fondos de la Música y Fondecyt para continuar sus investigaciones académicas. En la categoría iniciación este último concurso fue para Eileen Karmy con “Enseñanza Musical Informal en el Gran Valparaíso, 1890-1930: Organizaciones, Prácticas, Redes y Materiales” y Laura Fohrenkrog con "La construcción de identidades coloniales: hacia una historia comparada de los indígenas músicos en el Virreinato del Perú (Chile, Perú y Paraguay, siglos XVII-XVIII)". En la categoría “regular” quedaron Daniela Fugellie con su proyecto "El serialismo en América Latina como técnica cultural" y Daniel Party "Gender Performance in the Music of Víctor Jara". En tanto en la categoría de postdoctorado se lo adjudicaron Martín Farías para su investigación "Música y sonidos del cine temprano en Chile (1896-1933)"; Javier Rodríguez con "Una historia global del folclor político chileno: cooperación artística, circulaciones musicales y redes de militancia (1967-1988)"; y Leonardo Díaz Collao con “Ontología política y práctica ritual: música, sonido y escucha mapuche en Santiago de Chile”. En cuanto al Fondo de la Música en la línea de investigación 4 proyectos de socias y socios fueron favorecidos: Fernanda Vera con “Catalogación, puesta en valor y difusión de la colección de fotografías y registros de audio de música popular y folklórica del siglo XX custodiadas en el CEDIM-Uchile”; Daniela Banderas con: "Representaciones y significaciones de las canciones de cuna y su relación con el desarrollo del vínculo entre madre e hijo/a en el imaginario materno"; Valeska Cabrera con "Escuela Experimental de Música Jorge Peña Hen: Origen, desarrollo, contenidos e impacto (1964-2021)”; y finalmente Cristián Díaz O'Ryan con "Los escritos musicales de Carlos Humeres Solar: definiciones y disputas por una estética musical en Chile". El concurso Anillos de Investigación (ANID) en áreas temáticas específicas fue adjudicado por dos equipos donde hay socias y socios de la SChM. Uno está compuesto por Laura Jordán, Daniela Fugellie, Ignacio Soto, Daniel Party y encabezado por Cristian Spencer que trabajará en el proyecto "El Núcleo Milenio sobre Culturas Musicales y Sonoras". El otro dirigido por Rodrigo Cádiz y completado por René Silva más los integrantes de la SChM, Eileen Karmy, Daniela Fugellie y José Manuel Izquierdo hará la investigación "Chilean art music: cultural practices as heritage". Los premios es algo para celebrar y tenemos un largo listado de ellos y de toda índole, reconocimientos de Chile y del extranjero para integrantes de nuestra Sociedad. Destacamos primero a Freddy Chavez que a comienzos de este mes obtuvo el Premio Presidente de la República en la línea Edición Musical y Leo Díaz Collao, el primer chileno en recibir el premio Samuel Claro Valdés 2022 por su trabajo “Más allá de la música mapuche: equívoco, definiciones y resistencias”. Constanza Arraño (lo contábamos hace pocos días en nuestras redes) fu una de las ganadoras del concurso "Haz tu tesis en cultura” con su tesis de postítulo "Siete décadas de ópera chilena: hacia la reivindicación de un género proscrito". Eileen Karmy y Martín Farías se llevaron dos premios en el festival Inedit en la categoría Work in Progress para su documental Himno; mientras que Cecilia Astudillo fue reconocida con el premio Añañuca en el IV “Festival de Mujeres en la Música Leni Alexander”

También llegaron importantes reconocimientos desde el extranjero. Alejandro Vera obtuvo el premio Robert Stevenson de la American Musicological Society por su libro The Sweet Penance of Music: Musical Life in Colonial Santiago de Chile (Oxford University Press, 2020). Daniel Domingo y Juan Carlos Poveda recibieron la mención honrosa en el Premio Tesis IASPM por sus investigaciones "El negro de Arica, el negro llegó. Narratividad musical y performance del Tumbe Carnaval en la articulación sociopolítica afrodescendiente del Extremo Norte de Chile" y "Hello, friends, cantemos: La música en las representaciones de lo latinoamericano en largometrajes de ficción hollywoodenses durante el período de la Política del buen vecino (1933-1945)" respectivamente. Por último, Pablo Rojas se quedó con el Premio Otto Mayer Sierra por su trabajo "¿La voz del hombre nuevo?: Masculinidad y Nueva Canción Chilena" y Martín Farías obtuvo la Primera Mención en el 10° Concurso Internacional de Estudios Críticos sobre Cine Argentino Domingo Di Núbila gracias a su ensayo “Música en el cine argentino clásico: perspectivas a través del trabajo de George Andreani” Cinco libros fueron lanzados en este 2022 por parte de integrantes de la Sociedad Chilena de Musicología. Eileen Karmy publicó Música y Trabajo, organizaciones gremiales de músicos en Chile, 1893-1940”; Freddy Chavez editó Carlos Isamitt y sus investigaciones en las comunidades araucanas. Escritos académicos 1932-1949; Jacob Rekedal, Etnomusicología redefinida: traducciones para el siglo XXI; Ricardo Álvarez, La música de la banda Wiracocha. Composiciones de Guillermo Contreras Maldonado para banda de bronces; y Laura Jordán junto a Andrea Salazar presentaron Trafülkantun: cantos cruzados entre Garrido y Curilem. Por último, hay que mencionar que como cada año la Sociedad Chilena de Musicología acogió más integrantes. Entraron como socias Estefanía Urquieta, Constanza Arraño y Catalina Sentis; y como socios Ignacio Ramos y Carlos Poblete. ¡Gracias por leernos, seguirnos y acompañarnos este año que se acaba y seguimos juntos en 2023! |

Archivos

Mayo 2023

Categorías |

Canal RSS

Canal RSS