SOCIEDAD CHILENA DE MUSICOLOGÍA |

|

"El Núcleo Milenio sobre Culturas Musicales y Sonoras" fue uno de los proyectos que se adjudicó el concurso de Anillos de Investigación en áreas temáticas específicas. El equipo está compuesto por los socios y las socias de SCHM Laura Jordán, Daniela Fugellie, Ignacio Soto, Daniel Party y está encabezado por Cristian Spencer, con quien conversamos aquí A grandes rasgos, ¿de qué se trata la investigación? "El Núcleo Milenio sobre Culturas Musicales y Sonoras" (CMUS) busca consolidar un nuevo paradigma de interpretación que indague en los procesos de cambio y continuidad de la sociedad chilena reciente a partir de la descripción y análisis de sus culturas musicales. Ellas son entendidas como el conjunto de procesos transculturales que tienen lugar a través de las prácticas sonoras, musicales y de escucha/aurales (SMLP). Adoptando una mirada interdisciplinaria, el proyecto se sitúa en la intersección entre los estudios musicales (etnomusicología, musicología, estudios de la música popular, estudios del sonido), la antropología cultural, la sociología de la cultura y la educación musical. CMUS creará una plataforma de investigación interdisciplinaria inédita en Chile y Latinoamérica, capaz de dialogar conceptual y metodológicamente con centros internacionales en torno a las dimensiones socioculturales de la música, el sonido y la escucha. Amparado en la excelencia académica, trayectoria y productividad científica de los investigadores/as principales, la propuesta contempla los siguientes puntos: a) Un proyecto territorial de vinculación y transferencia entre la academia y la sociedad, a través del trabajo con organizaciones sociales (programa MusiCultures), cubriendo de manera estratégica 3 zonas del país: norte, centro y sur. b) Un programa de formación de estudiantes (Quadrivium) basado en 5 puntos: docencia, tutorías de tesis, seminario, formación complementaria y estancias. c) Consolidación de una red académica latinoamericana sobre música y sociedad. - ¿Cuáles son los objetivos específicos de estudio? Primero que nada, consolidar un nuevo paradigma de interpretación de la cultura chilena centrado en las prácticas corporales, sonoras y aurales derivadas de la actividad realizada en Chile en el espacio público y privado. Luego, analizar a partir de casos de estudio las transformaciones musicales, sonoras y/o aurales que tienen lugar a nivel de las comunidades, instituciones y fuerzas macrosociales —políticas e industrias culturales— considerando los pilares de género/cuerpo, etnicidad y clase. También buscamos implementar metodologías relacionadas con epistemologías del sonido y la escucha en los estudios sociales, proponiendo alternativas nuevas para su conocimiento y difusión en medios de comunicación. Por último, transferir conocimientos sobre prácticas de sonido, música y escucha a la política pública, generando instrumentos de información, medición y difusión de estos fenómenos en base a esfuerzos investigativos conjuntos entre universidades, instituciones culturales, sociedades científicas y organizaciones sociales. ¿Cómo fue la configuración del grupo de trabajo?

Convoqué este proyecto como un modo de reunir a investigadores/as del medio nacional que trabajaran de manera interdisciplinaria sobre temas de música y sonido. La idea era que además fueran personas que pudieran cumplir el perfil exigido por este tipo de fondos, fuertemente orientado a la vinculación con el medio, las ciencias sociales y la productividad académica, con observación a la paridad. Luego, el equipo fue reuniéndose sucesivas veces y redefiniendo la idea original hasta llegar a una formulación colectiva. En ella nos planteamos la posibilidad de entender los procesos transculturales del sonido, la música y la escucha (“culturas musicales”) como una herramienta crítica para conocer los procesos de cambio y continuidad de la sociedad chilena reciente, aportando metodologías innovadoras y un marco teórico transdisciplinario para las demandas actuales de participación cultural. Hicimos una postulación en 2021 que quedó en lista de espera y recibió buenas evaluaciones.

0 Comentarios

"Chilean art music: cultural practices as heritage" fue uno de los proyectos que se adjudicó el concurso de Anillos de Investigación en áreas temáticas específicas. Dirigido por Rodrigo Cádiz, el equipo es completado por René Silva y los integrantes de la SChM, Eileen Karmy, Daniela Fugellie y José Manuel Izquierdo, con quienes conversamos aquí. - A grandes rasgos, ¿de qué se trata la investigación? José Manuel: La investigación plantea la necesidad de ver y entender de nuevas maneras la tradición de música escrita ("música clásica") en Chile. Si bien existe una tradición histórica, y una práctica viva hoy, no es tan claro cómo dialogan, o cómo entendemos hoy la música clásica en Chile, quienes la practican, sus tradiciones, etc. - ¿Cuáles son los objetivos específicos de estudio? José Manuel: El principal objetivo es entender la música de arte de tradición escrita en Chile hoy, desde una idea de patrimonio. Pero no solo como patrimonio muerto, por así decirlo, sino como un patrimonio vivo, y desde una perspectiva crítica que permita también generar nuevos aportes públicos y privados en el área. Daniela: se suele pensar en la noción de patrimonio asociada a las músicas tradicionales, pero no en las dimensiones de la música docta o clásica como patrimonio inmaterial, pese a ser un tipo de música que constituye una práctica viva, de norte a sur de nuestro país, y que no la realizan solamente profesionales, sino aficionados de diferentes edades y procedencias. Desde ahí, podemos no solamente repensar la manera en que esta música se vincula con la sociedad; sino también, derribar prejuicios que nacen desde el desconocimiento. Por ejemplo, como la idea de que la investigación de la música docta se circunscribe a un estudio solitario de partituras o que la creación contemporánea se desarrolla aislada de la sociedad que la rodea. En este sentido, es relevante el hecho de que los proyectos Anillo, además de la investigación, propician realizar actividades de difusión. - ¿Cómo fue la configuración del grupo de trabajo?

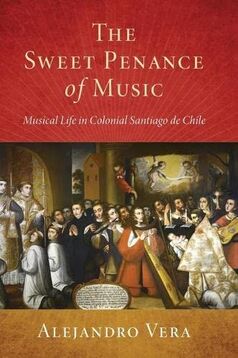

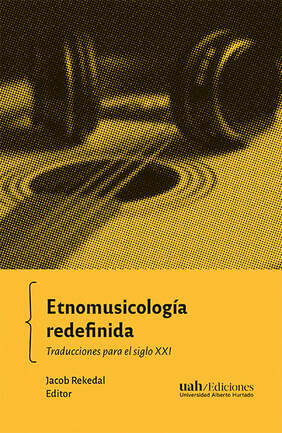

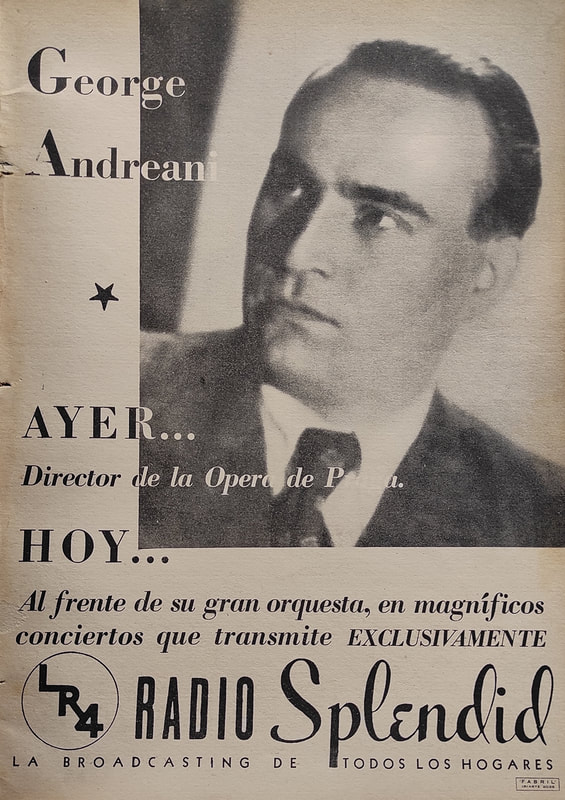

José Manuel: La idea fue reunir gente desde distintos lugares. Rodrigo Cádiz es compositor y trabaja en música y tecnología, yo trabajo más en archivos y patrimonio, Daniela (Fugellie) es una experta en las tradiciones de la segunda mitad del siglo XX; Eileen (Karmy) es especialista en músicos y trabajo, y René (Silva) acaba de doctorarse en la UC justamente en posibilidades de patrimonio vivo en música clásica desde la práctica. - ¿De qué manera ha cambiado la valoración en Chile sobre entender la música como patrimonio cultural? José Manuel: Creo que el proyecto nace, en parte, de creer que no ha variado mucho y que hay mucho espacio para el cambio, pero que requiere pensarse y elaborarse críticamente y en forma conjunta. Nuestro socio y académico de la Pontificia Universidad Católica recibió el premio Robert M. Stevenson por su libro The Sweet Penance of Music: Musical Life in Colonial Santiago de Chile. Conversamos con él acerca de este reconocimiento.  Unas semanas antes del anuncio Alejandro Vera recibió un correo oficial de la American Musicological Society (AMS) en el que se le informaba que el premio Robert M. Stevenson se le había otorgado a su libro. Eso sí, le pidieron que mantuviera la confidencialidad hasta el sábado 12 de noviembre, cuando fue anunciado en el congreso de dicha sociedad. La página web de la AMS lo contó así: "“El comité del Premio Robert M. Stevenson leyó alrededor de una docena de libros y artículos sobre música en Ibero y América Latina este año y encontró su mayor entusiasmo por un estudio al viejo estilo de una gran ciudad y su música, un ejemplo impresionante de sólida y una amplia investigación, tanto de archivo como analítica, escrita de manera convincente y traducida con elegancia. Nos complace otorgar el Premio Stevenson 2022 a The Sweet Penance of Music: Musical Life in Colonial Santiago de Chile, de Alejandro Vera, traducido por Julianne Graper (Oxford University Press, 2020)”. ¿Qué significado tiene para ti haber recibido el premio? Significa una profunda satisfacción recibir un premio así. Todos sabemos que estas distinciones no son lo único y tienen siempre un valor relativo, ya que un mismo texto puede generar opiniones diferentes e incluso encontradas en jurados diversos. Sin embargo, la decisión de darle el premio quiere decir que resultó atractivo para gente muy competente como Kenneth Kreitner, Jason Borge y Luisa Vilar, quienes, además, tuvieron a la vista otros libros de mucho valor, que probablemente también lo merecían. Eso es motivo de alegría para cualquier investigador. Además, nunca había puesto tanto de mí en un texto de investigación como lo hice en The Sweet Penance of Music. -Desde su publicación ¿Cómo ha sido el recorrido hasta hoy en día? Tomando en cuenta que se ha editado en dos idiomas El libro apareció simultáneamente en español e inglés, a fines de 2020, aunque por parte de editoriales diferentes. La edición española la publicó Casa de las Américas, en conjunto con ediciones UC, mientras que la versión inglesa la publicó Oxford University Press. Sin embargo, una primera versión íntegra del texto, en español y en ese momento inédita, obtuvo el Premio de Musicología Casa de las Américas en marzo de 2018. Desde entonces han aparecido reseñas en diversas revistas nacionales y extranjeras, hasta ahora muy positivas, lo que también es motivo de satisfacción. Sinceramente, no hubiera podido imaginar un recorrido mejor para el libro. - ¿Por qué es importante que el libro haya sido traducido al inglés? El hecho de publicarse en inglés hace que el universo de lectores aumente exponencialmente. Como todo el mundo sabe, se trata de la lengua más utilizada en el terreno investigativo. Sociedades como la International Musicological Society y la propia AMS han mostrado en las últimas décadas una creciente atención hacia la música del mundo de habla hispana y portuguesa. Hay incluso departamentos de musicología especializados en el tema en EEUU, como el de California Riverside, que tiene a gente muy competente. Así que hay interés por los asuntos que el libro trata en el mundo anglófono. Ojalá que este premio contribuya a incrementarlo.  ¿Cómo fue el trabajo de la traductora Julianne Graper? además, la ASM dijo que la escritura era elegante. Ella es una excelente traductora. No tengo el gusto de conocerla personalmente, ya que todo el trabajo fue hecho a distancia, pero se nota que domina muy bien ambos idiomas. Esto y su conocimiento (etno)musicológico hace que esté atenta a todo tipo de detalles, incluso de contenido. En el capítulo 3 del libro le agradezco expresamente un dato que me aportó en relación con el uso de instrumentos de viento por parte de las mujeres. Desde luego, el proceso fue bastante dialogado e implicó también trabajo por parte mía, como debe ser. Y ella estuvo siempre atenta a mis comentarios, desde el título, cuya traducción discutimos bastante, hasta los apéndices, que eran muy difíciles de traducir por estar transcritos literalmente, en el lenguaje propio de la época. -Si tuvieras que hacer una recomendación ¿de qué manera invitarías a leer el libro? A pesar de las frecuentes referencias cruzadas, intenté que cada capítulo pudiera leerse de manera independiente. Así que les diría que empiecen por el que más les llame la atención a priori y luego sigan por los demás, si se animan, claro. - ¿Qué les dirías a los musicólogos chilenos y latinoamericanos que están interesados en la era colonial? Que sigan interesados e indaguen al respecto. Es un tema fascinante, aunque no sea el que está más en boga. Pero esto no debe importar tanto: las preferencias por un tema u otro van y vienen. Lo que importa es la contribución que cada uno hace al conocimiento en su conjunto. También me atrevería a sugerirles que indaguen sobre otras cosas. En los últimos años, he sacado muchas ideas interesantes para mi propio trabajo leyendo libros relacionados con áreas distintas. Me gustaría mucho que especialistas en otras líneas de investigación hicieran lo mismo con el mío. Veremos qué ocurre en el futuro. Ojalá así sea. A propósito del libro Etnomusicología redefinida. Traducciones para el siglo XXI conversamos con su editor y compilador, nuestro socio Jacob Rekedal, quien nos contó sobre el proceso de este proyecto y los temas que atraviesan esta publicación.  Hay veces en que dos trabajos paralelos pueden confluir en un solo proyecto. Es lo que le pasó al académico Jacob Rekedal con la publicación del libro Etnomusicología redefinida. Traducciones del siglo XXI publicado a mediados de este año. En 2015 daba una cátedra de etnomusicología en el Magíster en Musicología Latinoamericana de la Universidad Alberto Hurtado -donde hoy está a tiempo completo-. En ese ramo quería introducir ciertos textos en inglés, pero sin sobrecargar a sus estudiantes con ese idioma, sobre todo si el posgrado tiene un enfoque latinoamericano. Al mismo tiempo era ayudante en la carrera de Traducción en la Universidad Católica de Temuco. Entonces se le ocurrió traducir textos de etnomusicología con sus alumnos, “porque además la disciplina en ese momento -y hasta hoy en día- necesita ampliar sus fronteras y tender más puentes con otras regiones”, señala Rekedal. Ahí es donde surge la iniciativa de gestionar un par de publicaciones y derechamente hacer un libro. - ¿Qué hitos destacarías en el proceso de este libro? -En 2016 empezamos con esta idea. Un par de estudiantes. que menciono en el libro, como María Paula Torres y Constanza Oyarzún, dijeron “sí, démosle”. Fue fascinante. En la Universidad Católica de Temuco me pasaron una clase para transformarla en un taller de traducción etnomusicológica. El curso no sabía de esta disciplina. Como buenos traductores y traductoras empezaron a investigar sobre este tema y yo les di algunas orientaciones y unas charlas sobre lo que es la etnomusicología. Armaron pequeños equipos para hacer investigación de trasfondo, desarrollar glosarios y hacer contacto con los autores y las autoras. Así los estudiantes de pregrado transformaron los capítulos del libro en proyectos de semestre y algunos a tesis o de pasantía. Hicimos esto con nada de presupuesto. Pero todos, en cierta forma, fueron adquiriendo habilidades importantes en su carrera y conocieron nuevos temas. Yo era como etnomusicólogo del equipo. En el último periodo se unió el etnomusicólogo de la Universidad de Los Lagos, Javier Silva. Él se formó en Australia, entonces tiene muy buen inglés y también tradujo un par de textos. María Paula y Constanza siguieron hasta el final. Estas mismas traductoras ahora son profesionales. Constanza en otro ámbito, pero María Paula se dedica a la traducción y está haciendo trabajos musicológicos. Me gustaría pensar que encontró un campo especial con este libro así que realmente es muy interesante en ese sentido - ¿Y en relación a los autores extranjeros? Una de ellas, la etnomusicóloga estadounidense, Deborah Wong, -que fue una de las invitadas al lanzamiento del libro- escribió el primer texto. Ella fue mi profesora en la Universidad de California. En uno de los intercambios por correo electrónico entre 2016 y 2017, ella mencionó que la traducción y la etnomusicología son semejantes, porque siendo una disciplina etnográfica, ésta tiene el propósito de traducir códigos para que personas de diferentes sectores de la sociedad lo entiendan. Ahí como que hicimos “clic”. Hacemos algo significativo, porque la etnomusicología y la traducción tienen mucho en común, aunque los detalles y su quehacer diario sean diferentes. Por último, todas las personas que contribuyeron textos fueron muy receptivas y respondieron rápido con mucho interés en participar en el libro.  - ¿Por qué este libro es un aporte para la academia musicológica? En términos simples creo que las diferentes regiones del mundo -y esto probablemente ocurre en muchas disciplinas- deberían interactuar más. El etnomusicólogo Philip Bohlman, uno de los autores del libro, toma la traducción como un hilo conductor y plantea que ella nos permite cruzar fronteras. Aprendí de él que el ejercicio de traducir debería tener un lugar más centrado en nuestro quehacer profesional, aunque, no sea constantemente parte de ello; porque cuando traducimos, cruzamos fronteras con nuestras ideas. Hay mucho que decir sobre la disciplina de la etnomusicología, que en América Latina y Estados Unidos es maravillosa. Como menciono en la introducción hay diferentes relaciones entre ambas regiones. También entre la investigación musical y otras áreas, como el nacionalismo, la identidad misma; las relaciones entre estados, naciones y pueblos originarios. Además, la relación entre la etnomusicología y la comunidad científica o la epistemología. Son relaciones que se manifiesten de forma muy diferente en América del Norte y América del Sur, a pesar de que estamos en una misma disciplina entre comillas. Entonces este libro sirve para abrir esa caja y hacernos entender mejor entre regiones -En el conversatorio del lanzamiento se preguntó qué cosas en español se podrían traducir al inglés ¿has pensado en algunos artículos en los que se podría trabajar? Si recorremos la producción etnomusicológica en el cono sur, aquí en Chile, los y las integrantes de la sociedad chilena de musicología tienen mucho que decir. Hay estudios etnográficos fascinantes de música popular, también de música mapuche, entre otros. También hay colegas en Buenos Aires, como Silvia Citro que tiene trabajos que serían muy interesante traducir. Pero esa recogida podría expandirse por todo el continente, porque realmente hay muchas cosas ocurriendo que son muy relevantes. - ¿Por qué? Por la razón de que hay una relación histórica de que, a los estudios etnográficos, antropológicos, etnomusicológicos, se financian y empiezan desde el hemisferio norte para llevarse a cabo el hemisferio sur. Obviamente eso ya ha cambiado. Sin embargo, la disciplina de etnomusicología en América del Norte está luchando por entenderse a sí misma en medio de ese bagaje colonial. Los conocimientos situados desde Sudamérica son como oxígeno fresco que necesitan allá. Por ende, los libros o artículos publicados aquí serán muy bienvenidos allá en inglés. -En el lanzamiento del libro los autores cuestionaron su sistema de citación al ser mayoritariamente fuentes anglo/europeo. ¿Qué te parece eso? Definitivamente es algo importante. Siempre debemos estar cuestionando a quien citamos y tratando de abrir nuestro horizonte de esa manera. - En ese sentido ¿se podría decir que la academia ya está en un camino más abierto en este último tiempo? Yo pienso que sí, que cuesta mucho y que hay harto por hacer. A veces se toman los términos en boga como “colonialidad” y “descolonización”, que no siempre se entienden correctamente en América del Norte. En mi experiencia, en América Latina hay mucha más claridad sobre lo que significan esos términos. La Sociedad Etnomusicológica de Estados Unidos (SEM) -de la que soy un integrante desde hace mucho años-, últimamente ha enfrentado una especie de crisis. A partir de 2020 ha tenido críticas internas hacia las prácticas que reflejan vetas racistas y colonialistas que aún están vigentes. Ahora, no podemos decir que todos etnomusicólogos de Norteamérica son colonialistas, de ninguna manera. De hecho, se nota en los textos que traducimos que hay muy tendencias fuertes y claras para revertir eses tipo de patrones. Quizás, y arriesgando a equivocarme, yo creo que en América Latina hay más claridad sobre lo que significan estos términos. Y no es decir que el camino es más fácil, pero es diferente. Los autores de algunos textos del libro como Gabriel Solís y Deborah Wong mencionaron la práctica de citación en el lanzamiento y que hacer la autocrítica es algo positivo. Así que es parte de un panorama mucho más amplio Martín Farías: "(George Andreani) es un compositor que trasciende los límites nacionales"27/10/2022 Nuestro socio fue reconocido en el 10° Concurso internacional de Estudios Críticos sobre Cine Argentino: “Domingo Di Núbila". En esta entrevista nos cuenta más sobre su investigación  Martín Farías Martín Farías Organizado con el apoyo de AsAECA -Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual-, este premio fue entregado a fines de octubre en medio del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. La ganadora fue Bettina Girotti con “Algunas articulaciones entre el cine y el mundo de los títeres” y la primera mención se la llevó Martín Farías con “Música en el cine argentino clásico: perspectivas a través del trabajo de George Andreani” - ¿Qué significa para ti haber recibido este reconocimiento? Es bonito que alguien reconozca y valore el trabajo que uno hace. Muchas veces cuando escribimos, no nos enteramos de la recepción de nuestros escritos entonces tener esa retroalimentación es super gratificante. Además, los estudios sobre cine argentino son muy prolíficos. Hay mucha gente trabajando en diferentes temas y con perspectivas muy diversas entonces poder hacer un aporte a ese medio y además recibir un reconocimiento por eso me deja super contento. Finalmente, que se destaque un texto que releva el rol de la música en el cine también me parece valioso. Creo que se establece la importancia de lo sonoro en el estudio del cine que, a mi juicio, no ha tenido hasta ahora la debida atención. - A grandes rasgos, ¿Cuál es la tesis central del artículo? Propongo que, a través del estudio de la carrera de George Andreani, es posible entender cómo era el trabajo de los compositores del cine argentino, cuáles eran las necesidades de las compañías que los contrataban y de qué manera las influencias internacionales moldearon la música del cine a nivel local. Andreani, que en realidad se llamaba Josef Kumok, fue un músico de origen polaco, que trabajó en el cine checoslovaco durante los años treinta y luego se radicó en Argentina. Su carrera fue tremendamente prolífica, hizo música para más de 100 películas, trabajó en Lumiton que es uno de los estudios argentinos más importantes de esos años y se vinculó con algunos de los directores más relevantes del periodo. La idea es pensar cómo la carrera del compositor está imbricada con las trayectorias y transformaciones que vive el cine argentino. - ¿Cómo llegaste a la obra de George Andreani? En mi tesis doctoral analicé la música del cine chileno y ahí figura Andreani como el compositor que contrató la empresa estatal Chile Films durante los años cuarenta. Su paso por Chile fue acotado pero muy significativo. Desde ahí que tenía ganas de estudiar su trabajo de una forma más exhaustiva. Por eso comencé a estudiar el cine argentino clásico que es donde el compositor desarrolló mayoritariamente su carrera, pero también mirando lo que había hecho en Checoslovaquia durante la década del treinta y su paso por Chile por supuesto. Es un compositor que trasciende los límites nacionales y eso me parecía fascinante. - ¿Cuál es el lugar que ocupa él en la historia del cine latinoamericano? Andreani forma parte de un grupo importante de trabajadores extranjeros que por distintas razones migraron a América Latina en la década del treinta y cuarenta y se insertaron en las industrias cinematográficas locales. Son gente que trae experiencias muy valiosas y que ayudan a ir conformando la producción cinematográfica de esos años. - ¿Qué descubrimientos entregas en este estudio sobre el compositor? El trabajo tiene dos grandes focos: por un lado, explora las visiones sobre la música en el medio cinematográfico argentino de esos años y cómo Andreani se inserta al llegar a Buenos Aires. A continuación, realizo un análisis de las principales estrategias compositivas que utilizó en su trabajo para el cine argentino y chileno. Por ejemplo, las distinciones que establecía musicalmente entre comedias y dramas, el rol de los temas musicales, los recursos para representar tensión y dificultad, el uso de efectos sonoros, la instrumentación y la inclusión de citas y reciclajes. En suma, cómo usaba la música para articular significado en diálogo con la imagen. Encuentra el artículo de Martín Farías a continuación |

Archivos

Mayo 2023

Categorías |

Canal RSS

Canal RSS